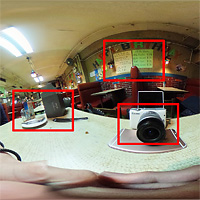

觀塘七十二家房客

自零九年起,因某些緣故,與觀塘結上了緣。晚上,間中也會閒遊觀賞那些從香港的舊社會存活之今的建築物,每當看見它們,總覺得裡邊藏著千萬個香港小市民的故事。忽然,腦海浮現出《七十二家房客》。 |

|

舊樓是唯一紀錄著人情味和見證著香港轉變的寶庫,七十年代初,香港經濟起飛,貧富懸殊,社會問題隨之而起,最經典的莫過於勞苦大眾,如補鞋發,舞女韓師奶等,入不敷出,經常飽受包租婆夫婦的欺凌,甚或收買貪污警員和勾結不法份子,誓要把窮租客趕走。 當時社會體系還在完善中,很多不公平的現象還得靠民眾自行合力對抗,例如當時的消防員最善長的一句話是:「有水有水,冇水冇水,有水過水,冇水散水」。密集的居住環境,制水問題,再加上來自四方的不公平,人與人的關係很容易地建立起來,人情味就如此產生了。 |

|

如果人類能夠時光倒流,乖搭時光巴士就能回到七十年代的香港,做那七十二房客會是件有趣但艱苦的事,有趣皆因我們會明白什麼是人情味,那是一種網絡年代裡體驗不到的感覺。 |

|

|

|

|

可惜那些藏滿了舊社會回憶的建築將會被拆卸重建,如果那些舊建築可以向下「生長」,真的希望它們向下紮根,只少它們可以把香港的舊記憶繼續伸延。 |

|

新舊相方,短兵相接,看來,七十年代的記憶快要被抺去。 |

|

從七十年代,到八十年代,那些舊樓成為了小市民走向上的階梯,成就了今日的香港,可是香港人卻要把自己走過、踏過的階梯拆毀。 |

|

其他文章